Das Berliner „MAGAZIN“ publiziert eine Ausgabe explizit zum Thema „Dritte Generation Ostdeutschland“ und thematisiert vor allem die Frage nach einem anderen Umgang mit der Jetztzeit dieser Generation im Vergleich zu ihren in Westdeutschland aufgewachsenen AltersgenossInnen. Zu Wort kommen unter anderem Christian Fuchs, Autor des Buches „Die Zelle“, Sabine Rennefanz Autorin der „Eisenkinder“, Andrea Hanna Hünninger, ebenfalls Autorin („Das Paradis, meine Jugend nach der Mauer“), irgendwie auch Kraftklub und auch Romy Weyrauch, die von ihren Motivationen zu 1989 [exit ghost] spricht.

Die Autorin der Titelstory Manuela Thieme legt ein besonderes Augenmerk auf die Frage, wie die gemachte Erfahrung der Umbruchszeit 1989 die Lebensrealität und die Sicht der Dinge der Menschen beeinflusst haben könnte. Dabei geht es ihr nicht nur um die Offenlegung einer eventuell stärker ausgeprägten Konfliktfähigkeit der im Osten aufgewachsenen, sondern auch um die Orientierungslosigkeit vieler Menschen in einer Zeit, in der rechtsextremes Gedankengut auf fruchtbaren Nährboden fällt. Thieme fragt also immer wieder: Wie lebt die Dritte Generation Ost anders als ihre AltersgenossInnen aus dem Westen? Welche anderen Erfahrungen haben sie so geprägt, dass sie spürbar anders sind als die „Wessis“.

Thieme öffnet dabei ein Spektrum innerhalb dieser Dritten Generation, sie spricht mit Romy von dem Bedürfnis „verschüttete Gefühle“ wieder auszubuddeln und gemeinsam als Generation zu thematisieren. Das meint den Selbstfindungsprozess, in dem die Dritte Generation Ostdeutschland sich gerade befindet und die darin liegenden Möglichkeiten neue Diskurse zu eröffnen und deutlich sagen zu können, erstens dass es da ein Problem gibt und zweitens wie es aussieht. Genau diese Beschäftigung mit sich selbst sieht Andrea Hanna Hünninger kritisch. Sie wünscht sich mehr Aktionismus und eine stärkere Handlungsbereitschaft der Initiative “ Dritte Generation Ostdeutschland“, die Hünninger mit dem Therapiebedarf der Anonymen Alkoholiker vergleicht.

Diesen Aktionismus findet Thieme jedoch in den Gruppierungen der Neonazis und dem „bitteren Phänomen“ NSU. Beate Zschäpe ist nicht nur Teil der NSU, sondern lässt sich auch definitorisch der Dritten Generation zuordnen, die zwischen 1975 und 1985 in der DDR geboren und aufgewachsen sind. Zschäpe stellt also das Extrem dar. Das rechtsextreme Gedankengut, das ihren Terrorismus innerhalb und mit der NSU fütterte wird im öffentlichen Diskurs oft als das Gegenteil von dem dargestellt, was die „Dritte Generation Ostdeutschland“ tut, wenn sie sich erstmal findet, um über sich selbst zu reden.

Diese Dichotomie ist jedoch äußerst problematisch. Denn auch wenn zwischen diesen beiden Extrempositionen im öffentlichen Diskurs immer wieder Positionen aus dem Mittelfeld auftauchen, und der Versuch unternommen wird das breite Spektrum innerhalb einer Generation auszuleuchten, gelingt es oft nicht die stereotypen Kontrapunkte aus dem Osten zu dekonstruieren: Entweder Schluffi oder Nazi. Im Mittelfeld spielen die Autoren Christian Fuchs und John Goetz, die sich in ihrer Publikation „Die Zelle“ mit dem spezifisch ostdeutschen der NSU- Mitglieder („welche ostdeutschen Spurenelemente finden sich in den Verbrecherkarrieren?“) auseinandersetzen, die Ost-Band Kraftklub, und Autorinnen wie Jana Hensel und Sabine Rennefanz mit Bezeichnungsversuchen für eine Generation, die über das Kindsein nicht hinaus zu kommen scheint: „Eisenkinder“, heißt das Buch von Rennefanz und „Wendekinder“ das von Jana Hensel. Wenn sich auch viele der zu dem Thema „Dritte Generation Ostdeutschland“ erschienenen Publikationen explizit mit dem rechtsradikalen Einschlag einer verunsicherten Generation auseinandersetzen, bleibt noch zu hoffen, dass das Wort „Zukunft“ häufiger und mutiger in den Diskussionen mit und um diese Dritte Generation Ost auftaucht.

Thieme spiegelt das mittlerweile sehr breite Spektrum innerhalb dessen sich die Diskussion um die Dritte Genration Ostdeutschland bewegt, von zahlreichen Publikationen, über Bands bis eben hin zu eben Theaterproduktionen, in denen es durchaus um die Frage nach einer Handlungsmöglichkeit in der Zukunft geht. Die öffentliche, politische Diskussion darum bleibt jedoch sehr in den Dichotomien der Vergangenheit verhaftet. So fragt auch Thieme nach den Utopien dieser Generation zwischen dem Rückzug ins Private und dem Bedürfnis der Aufarbeitung und schließt vorerst mit der Zukunft der theatralen subversion: „Das nächste Stück, an dem Weyrauch mit ihren Kollegen von der theatralen subversion arbeitet, wird sich mit Beziehungsmustern außerhalb des Mainstreams beschäftigen“.

04

Thomas Schubert schreibt über die Dritte Generation Ostdeutschland und „1989 [exit ghost]“

„Die Erfahrung der Freiheit ist letztlich das ästhetische Korrelat des Politischen wie sie das politische Korrelat des Ästhetischen ist. In ihr kommen das Künstlerische und das Politische zusammen und gewinnen die Weite um einander überhaupt begegnen und etwas sagen zu können.“, schreibt Thomas Schubert in seinem Artikel „Alles nur Theater? Die Dritte Generation Ostdeutschland betritt die Bühne“. Aber was meint er damit? Und was hat das mit der Dritten Generation Ostdeutschland zu tun?

Thomas Schubert hat sich unsere letzte Produktion 1989 [exit ghost] angesehen und sich stark mit der Dritten Generation Ostdeutschland auseinandergesetzt. In seinem Artikel stellt er unter anderem die Frage nach der Berechtigung des unermüdlich angeführten Vergleichs der Initiative Dritte Generation Ostdeutschland mit den ewig revolutionären 68ern:

„Kürzlich rief Hans-Joachim Maaz [den VertreterInnen der Dritten Generation Ostdeutschland] zu: „Ihr könnt die 68er des Ostens sein!“ Er erblickte in ihnen die Vollender der deutschen Einheit, da sie in einer Art „drittem Weg“ die Vorteile und Nachteile ostdeutscher und westdeutscher Sozialisation zu klären und zu leben verstünden. Zudem verlieh Maaz der Hoffnung Ausdruck, hier könne jemand auf neue und womöglich revolutionäre Weise den destruktiven Folgen des Kapitalismus begegnen. Was allerdings auch heißen würde, dass der neue „Dritte Weg“ in gewisser Weise der alte bliebe, jener, von dem 1968 bereits von Paris bis Prag die Rede gewesen ist.“

Und genau diesen Vergleich hält Schubert für eine „unpassende Metapher“, sowohl formal als auch inhaltlich und enttarnt jeden glorifizierenden Vergleich der Dritten Generation Ostdeutschland mit der 68er Bewegung als Selbstbeweihräucherung einer zweiten Generation, die ihren Blick schwärmend auf die Vergangenheit richtet und weniger auf die Dinge die da kommen. Die Dritte Generation Ostdeutschland ist nicht die Wiederauflage eines alten Beststellers, sie ist etwas ganz eigenes:

„Letztlich erweisen sich Symbolbegriffe wie „Revolution“, „1968“ oder „dritter Weg“ als Hilfskonstrukte , etwas noch Unbegriffenes wie die Dritte Generation Ost vor dem eigenen Erfahrungshorizont begreifbar zu machen ohne dabei den Kern der Sache zu treffen.“

Aber warum bleibt die Dritte Generation Ost so etwas „Unbegriffenes“? Lassen sich Worte für sie finden, mit denen die Fragerei einer ganzen Generation ohne den reflexartigen Vergleich mit etwas Vergangenem benannt werden könnte? Thomas Schubert findet den Begriff der „doppelten Geschichtslosigkeit“ für das Problem, das diese Dritte Generation Ost prägt und dessen Thematisierung er in „1989 [exit ghost] findet:

„Nach dem emotionalen Thema des Stückes gefragt, kommt einem zunächst das Wort Heimweh in den Sinn. Damit ist freilich kein Heimweh nach der DDR gemeint, sondern eine allgemeine Sehnsucht nach der konkreten Utopie. Hier liegt nicht nur das Vorrecht der Jungend, sondern auch deren eigentliche Heimat. In der Sehnsucht nach einem utopischen Ort formuliert dieses Stück also eine allgemeine, überzeitliche Generationenerfahrung und versinnbildlicht diese am Beispiel typischer Erfahrungen der Wendekinder. Die dargestellten diffusen Gefühle von Heimweh und Sehnsucht entspringen nicht zuletzt aus einem Zustand der doppelten Geschichtslosigkeit, aus der Erfahrung weder Herr über die eigene Vergangenheit, noch über die Entscheidungen die eigene Zukunft betreffen zu sein.“

Diese Sehnsucht nach einem utopischen Ort, in dem es möglich sein könnte eine gedankliche Alternative zum bestehenden System (Kapitalismus, Neoliberalismus, Postmoderne undundund) mitsamt seinem Verhaltenskodex zu finden, mündet für Schubert in ein anderes Thema, das der Freiheit:

„Neben der Sehnsucht nach dem Utopischen wird darin [dem Stück] noch ein zweites großes Thema verhandelt, von dem die Macher womöglich überrascht sein werden, dass es ihnen als ihr eigenes und zudem noch als ein politisches ausgelegt wird. Wenn die Geschichtslosigkeit eine Form der Unfreiheit ist, dann ist deren Wiederaneignung auch als ein politischer Akt anzusehen. Worum es in dem Stück also nicht zuletzt geht ist die Freiheit in diesem Sinne. Wenn heute von Freiheit die Rede ist, dann wird dies schnell als ein wohlfeiler Appell innerhalb der herrschenden politischen Rhetorik abgetan. Dass Freiheit, wenn sie als Ermächtigung gegenüber den eigenen Belangen gedacht wird, auch die Belange der eigenen Vergangenheit und Zukunft betrifft, wird dabei oft übersehen.“

Und hier kommt jetzt der eingangs zitierte Satz ins Spiel:

„Die Erfahrung der Freiheit ist letztlich das ästhetisches Korrelat des Politischen wie sie das politische Korrelat des Ästhetischen ist. In ihr kommen das Künstlerische und das Politische zusammen und gewinnen die Weite, um einander überhaupt begegnen und etwas sagen zu können. Zwischen den Polen Utopie und Freiheit bewegt sich nicht nur das Stück, zwischen ihnen ist auch das Erfahrungspotential der Dritten Generation Ost aufgespannt. Ob das Gewicht eher auf der einen oder der anderen Seite liegt, entscheidet darüber, ob das Selbstverständnis eher utopisch oder realistisch gelagert ist. Man steht dort auf beiden Seiten zugleich, wenn dies auch in je verschiedener Gewichtung der Fall ist.“

Doch konfrontiert mit diesem Begriff der Freiheit und gleichzeitig mit der Hoffnung auf einen utopischen Ort stellt sich schnell heraus, dass es vielen Leuten, die sich selbst zu jener Dritten Generation zählen oder da hinein gedacht werden, sehr schwer fällt mit diesen Begriffen umzugehen, weil sie die „Erfahrung eines spezifischen Ungenügens“ gemacht haben:

„Dass sich in solchen Fragen ausdrückende Ungenügen an der Geschichte ist eigentlich ein ererbtes Unvermögen mit ihr umzugehen. Zu diesem – für die Dritte Generation Ost – spezifischen Gefühl der Unstimmigkeit, das sich aus der Gegenwart speist und auf die Vergangenheit zielt, tritt allerdings noch ein zweites, unspezifisches. Dieses hat zwar ebenfalls in der Gegenwart seinen Ausgang, zielt aber nicht in die Vergangenheit sondern in die Zukunft. Es kann sich an den Themen Bankenkrise, Eurokrise, Demokratiekrise oder Kapitalismuskrise usw. entzünden und stellt somit keine alleinige oder typische Erfahrung der Dritten Generation Ost mehr dar. Deren Besonderheit ergibt sich erst aus der Verbindung dieser beiden Formen des Ungenügens. Den Blick zugleich in die Vergangenheit wie in die Zukunft richten zu müssen, macht ein wesentliches Merkmal derer aus, die sich unter der Bezeichnung „Dritte Generation Ost“ zusammenfinden und gemeinsam versuchen diese Erfahrung zu artikulieren. Erst aus diesem Zusammenspiel von Vergangenheits- und Zukunftsperspektiven erwächst das Potential für eine mögliche Politisierung dieser Initiative. Mit einem neuen ‘68 hätte dies allerdings nichts zu tun, weder in der Gestalt erneuerter sozialistischer Heilserwartungen noch in der Zuspitzung auf eine Abrechnung mit der Elterngeneration als Mitläufer einer kommunistischen Diktatur.

[…]

Im Gegensatz zu 1968 formiert sich hier keine studentische Elite mit antibürgerlichen Ansprüchen und Reflexen. Was sich zu erkennen gibt, ist vielmehr die Rückkehr eines spezifisch ostdeutschen Bürgertums, welches sich anschickt, das zukünftige Erbe zu besehen und anzutreten. Am Ende werden es auch die Wendekinder, wird es die Dritte Generation Ost sein müssen, die das Erbe der DDR und was davon noch auffindbar ist, als ein deutsches Erbe in die Bundesrepublik mit einbringen muss. Um zu tradieren, muss ausgewählt werden; um auszuwählen, muss kennengelernt werden. Und am Ende zeigt sich vielleicht, dass das Beste was diese DDR zu geben hatte gerade in dieser ihrer letzten Generation zu suchen ist – einer Generation die von der DDR befreit sich nun fragt was eigentlich das Ihrige ist.“

Die Auszüge stammen aus dem Text „Alles nur Theater? Die „Dritte Generation Ost“ betritt die Bühne“ von Thomas Schubert. Wer den ganzen Text ungekürzt und quasi im Director´s Cut lesen möchte, kann eine Email an Thomas schreiben: forsthaus.nordtor@web.de

Der sitzt auf seinem Sessel und wartet schon darauf:

Thomas Schubert Jg. 1970, geb. in Berlin-Mitte

Nach dem Studium der Philosophie und ein paar Reisen links und rechts rum um die Welt verlies er die große Stadt und zog in die Provinz – auf einen Bauernhof bei Potsdam. Dort baut er unter der Woche eine Bibliothek auf, in der sich, ein paar Freunden und seinen Tieren vorliest. An den Wochenenden arbeitet er im Einstein Haus in Caputh und trägt dort zu dem ehemaligen Bewohner und seien Theorien vor. Diese hat er als Nichtphysiker zwar auch nicht verstanden, aber dafür kann er erklären warum das so sein muss und auch gar nicht so schlimm ist. In den Wintermonaten sitzt er am Schreibtisch und verfasst Artikel und Vorträge, mit denen sich behaupten lässt, dass man als freier Autor tätig sei. Davon kann man zwar nicht leben, es schadet aber auch nicht.

31Die Kaffeemaschine geht kaputt. Eine Schnittstelle bricht, ein Kleinteil ist verloren gegangen und ein Ersatzteil ist nicht zu bekommen: Die Kaffeemaschine muss neu gekauft werden. Das bekannte Problem der Sollbruchstellen von Maschinen und Gebrauchsgegenständen sorgt für den ständig aufrechterhaltenen Bedarf an Neuanschaffungen, Reparaturen sind häufig sogar teurer als das Kaufen eines neuen Geräts. So haben wir gelernt funktioniert eben der Kapitalismus, angekurbelte Wirtschaft durch Steigerung des Bedarfs an Dingen.

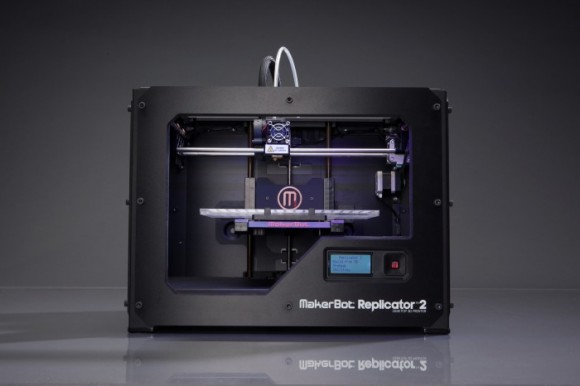

Die Bewegung der Makers versucht dieser Abhängigkeit von Produkten seit einigen Jahren etwas entgegen zu setzen. Sie nutzen die Weiterentwicklung von 3D Druckern, wie sie schon länger in der Industrie benutzt werden für den Schreibtisch zu Hause. RepRap und Makerbot produzieren 3D Drucker, die mit Hilfe von OpenSource Software jedes beliebige Objekt auf dem Schreibtisch zu Hause einfach ausdrucken.

Foto Makerbot

„Einfach“ ist etwas zu einfach. Denn man benötigt ein gewisses technisches Verständnis und muss in der Lage sein, die Software zu bedienen um ein 3D Modell eines Gegenstandes zu bearbeiten, geschweige denn zu kreieren. Die Industrie um die 3D Drucker befindet sich in einer rasanten Entwicklung, die riesigen schrankgroßen Drucker, die Firmen zur schnellen Herstellung von Prototypen nutzen, werden ersetzt durch kleinerer Geräte, die eine ebenso gute, wenn nicht sogar bessere Leistung erzielen. (vgl. ZEIT Online, Oktober 2012)

Der Gedanke, der an der Revolution und „Schreibtischisierung“ von 3D Druckern jedoch so interessant ist, findet sich vor allem in der Fähigkeit der 3D Drucker sich selbst zu reproduzieren, indem alle Teile, die für den Bau eines 3D Druckers benötigt werden von einem solchen auch ausgedruckt werden können.

RepRap from Adrian Bowyer on Vimeo.

Folgt man diesem Gedanken nur ein kurzes Stück, stellt man schnell fest, dass die Diskurse, die sich um die Weiterentwicklung der 3D Druckertechnologien und Softwaresysteme drehen, weit mehr implizieren als den Ersatz von kaputten Teilen an der Kaffeemaschine. Schnell ist man versucht in der Bewegung der Makers eine Wiederaneignung der Produktion durch die ArbeiterInnen zu sehen. Die am Fließband ihrer Hände Arbeit enteigneten ArbeiterInnen holen sich das Fließband kurzerhand auf den Küchentisch und erschaffen sich selbst die Dinge, die sie wirklich benötigen. Von Entfremdung keine Spur. Könnte man meinen.

Johan Söderberg wendet sich in le monde diplomatique („Autonome Maschinen auf dem Küchentisch, Arbeiten im digitalen Industriezeitalter„, Januar 2013) vor allem der Frage nach dem Arbeitsbegriff zu, die sich direkt an die Autonomisierung von Produktion anschließt. Söderberg legt anhand einer kurzen Skizze der Entwicklung der Produktion, also der Entwicklung des Arbeitsbegriffs im Fordismus dar, wie stark die Optimierung von Maschinen dazu geführt hat die Arbeiter ihres geistigen Eigentums zu berauben. Und er argumentiert konsequent, dass die Automatisierung von Maschinen in der Geschichte der Industrialisierung immer dazu da war, die ArbeiterInnen auszuschalten, sie mit ihren menschlichen Fehlbarkeiten aus der Perfektion der Produktion auszuschließen.

„Die Makers sind [..] nicht die Erben der Arbeiterbewegung, sondern eher das historische Resultat ihrer Negation“ (Söderberg, ebd. S. 3).

Es geht also um die Bewusstwerdung über die Vielschichtigkeit der Diskussion. Denn vordergründig ließe sich in der Idee der Makers eine Vision für einen aktuellen Dritten Weg erkennen: Innerhalb des kapitalistischen Systems, innerhalb der Hinwendung zu Produktionsgütern und Designobjekten, die vermeintlich Identität konstruieren, ermächtigen sich Menschen der Technologien, die für diese Identitätsprodukte benutzt werden. Doch lehnt dieser Grundgedanke die Technologisierung und Objektivierung von Welt nicht rundheraus ab, sondern ermächtigt sich eben ihrer Strukturen und Technologien. Die ArbeiterInnen wirken der Entfremdung von ihrem Produkt entgegen und machen den Neukauf von Dingen und damit das Rotieren des Wirtschaftskarussells vordergründig müßig. Die Heroisierung von Produktion innerhalb der Negation ihrer selbst.

An der Absurdität des letzten Satzes merkt man schon, dass der Gedanke nicht ganz aufgeht. Denn die Abhängigkeit zur Maschine bleibt bestehen. Die ausgedruckten dreidimensionalen Objekte ähneln sich allesamt durch eine leicht ausgefranste Oberflächenstruktur, medizinisch anmutende Farbgebung und dem Glanz von ausgespuckten Kaugummis. Hier schließt sich die Frage nach dem Wert des Originalcharakters von Objekten an: wie wichtig ist uns die unverwechselbare Oberflächenstruktur einer handgefertigten sagenwirmal Vase? Ist es nicht vielleicht Zeit vom Benjaminschen Auracredo abzulassen und die Wunder und Möglichkeiten von Open Source Software in ihrem antikapitalistischen Potenzial hochleben zu lassen?

Die Makers fordern genau dies und schlagen damit einen Gedankengang vor, der als Konzept ein interessantes Feld aufmacht für die Entwicklung von Selbstermächtigungsstrategien im gegenwärtigen Kapitalismus. Die Abhängigkeit von der Funktionstüchtigkeit der Maschine stellt noch den pragmatischen Haken der Idee dar, sowie die Verhaftung in der Anbetung von Produktion. Aber an beidem lässt sich noch schleifen, mit Nachdruck.

19„Natürlich kann man ein Pferd vor ein Taxi spannen oder ein Taxi vor ein Pferd. In beiden Fällen ist das nicht effektiv. Aber genau das wird meistens gemacht mit politischer Kunst: ein Pferd wird vor ein Auto gespannt. Und dann sind die Leute überrascht, wenn es nicht richtig fährt. Außerdem lebt das Pferd dabei nicht lange.“[1]

Heiner Müller aus dem underground spricht über Pferde und Taxis und eigentlich über politische Kunst. In dem Gespräch zwischen Eva Brenner und Heiner Müller aus dem Jahr 1987 stellt Brenner eingangs die Frage, ob die HAMLETMASCHINE Müllers, die auch in 1989 [exit ghost] eine entscheidende Rolle spielt, speziell für den Osten geschrieben wurde. Und Müller antwortet schlicht: „In solchen Kategorien kann ich nicht denken. [..]“ Was soll das heißen, in solchen Kategorien kann ich nicht denken? Die HAMLETMASCHINE durfte in der DDR nicht aufgeführt werden, Müller bezieht in ihr die Hamletfigur Shakespeares auf die Rolle der Intellektuellen in der DDR:

„In der Einsamkeit der Flughäfen

Atme ich auf

Ich bin

Ein Privilegierter

Mein Ekel

Ist ein Privileg

Beschirmt mit Mauer

Stacheldraht Gefängnis“(HAMLETMASCHINE 4. Akt, Pest in Buda Schlacht um Grönland)

Wenn Müller also in einem politischen System Literatur produziert, die sich nicht nur auf das System im Ganzen bezieht, sondern genauer auf seine eigene Position in diesem, dann befindet er sich doch ganz klar in diesen Kategorien, oder nicht? Die Kategorien, von denen Müller sagt, dass er in ihnen nicht denken kann sind die Kategorien die einen bestimmten Text einer spezifischen Funktion zuordnen. Müller wehrt sich dagegen, die von ihm produzierten Texte als etwas anderes zu begreifen als eine Äußerung seiner Person zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Und die HAMLETMASCHINE ist im Osten Deutschlands entstanden, Müller schreibt nicht aus Propaganda-Populismus-Aufklärungs-Gründen. Müller schreibt weil er schreibt. Und das eben im Osten. Heiner Müller tritt für eine differenzierte Betrachtung des Politischen in der Kunst ein.[2] Man müsse sich klar darüber werden, was an der Kunst politisch ist, sagt er und macht deutlich, dass es nicht einfach darum gehen kann ein politisch relevantes Thema aufzugreifen, sondern dass viel wichtiger ist, wie die Thematik behandelt wird. Die Form ist relevant.

Wir sind ein Kollektiv, das sich zusammensetzt aus Vertreterinnen und Vertretern der 3ten Generation, sowohl Ost als auch West und wir erarbeiten in Dresden eine Produktion zu der Frage, wie wir unsere Jetztzeit geschichtlich hätten anders denken können. Was bedeutet das? Die Visionen, die in der Zeit vor der Wende, während des Mauerfalls und kurz danach entwickelt worden sind, und die als „Dritter Weg“ verhandelt worden sind, sind Gegenstand von „1989 [exit ghost]“, unserer aktuellen Produktion. Wir fragen uns: Was wäre gewesen, wenn Westdeutschland die damalige DDR nicht so geschluckt hätte, wie sie das nach 1989 getan hat, sondern es mehr offene Ohren dafür gegeben hätte, was die Bürgerbewegungen an runden Tischen erarbeitet und erdacht haben. Was hätte es für gesellschaftspolitische Alternativen geben können, die ein anderes Leben denkbar gemacht hätten abseits des bedingungslosen Königreichs des Kapitalismus?

Wir machen uns Gedanken um politische und soziale alternative Denkmöglichkeiten. Dann machen wir daraus ein Theaterprodukt, also Kunst. Spannen wir dann ein Pferd vor ein Taxi und sollten jetzt schon wissen, dass es wohl nicht fahren wird, Herr Müller?

Wir spannen kein Pferd vor ein Taxi. Und auch kein Taxi vor ein Pferd. Wir wissen, dass beide ziemlich gut alleine laufen. Aber wir wissen auch, wie gut ein Pferd in rasendem Galopp neben einem Taxi aussieht. Man muss sich nicht entscheiden: Kunst oder Politik, Pferd oder Taxi. Aber da stimmen wir dir zu Heiner: wenn die beiden pädagogisch verknüpft werden und ein Inhalt zur erzieherischen Form verschrumpelt, dann haben wir das Pferd vor dem Taxi. Es geht uns um eine inhaltliche Auseinandersetzung, die ihre zeitgenössische Form genau da findet, wo auch Müller seine gefunden hat. Da wo sie entsteht. Mit den X ped/t itionen entstehen die Formate der theatralen subversion in Dresden.

Also an alle DresdnerInnen: wenn hier demnächst ein Pferd neben einem Taxi her rennt, dann waren wir das.

[1] Heiner Müller, Gesammelte Irrtümer 2, Interviews und Gespräche, aus dem Gespräch mit Eva Brenner Ich weiß nicht, was Avantgarde ist, (1987), Verlag der Autoren, Frankfurt a.M.,1990, S. 97.

[2] vgl. ebenda.

28

so findet zumindest die Wochenzeitung DIE ZEIT und macht einen eigenen Blog für die Andersartigkeit des Ostens, den Ost-Blog.